9 de julio de 2025

El pulso del pueblo tucumano en 1816: costumbres y características del sitio que fue testigo de la declaración de la independencia

El Congreso de Tucumán no solo transformó la política, sino que también reflejó la compleja realidad social, cultural y económica de una ciudad que se convirtió en epicentro de un proceso fundacional de la historia argentina. Un retrato del sitio donde, entre calles de tierra y casas de adobe, comenzó a forjarse la patria

Las calles, de tierra y a menudo embarradas por las lluvias, estaban flanqueadas por casas de adobe con techos de teja o paja. Las viviendas humildes tenían suelos de tierra apisonada, muebles escasos y ventanas pequeñas cubiertas con rejas de hierro o madera. Las casas de las elites, como la de Francisca Bazán, eran más amplias, con zaguanes de baldosas, patios llenos de jazmines y madreselvas, y muebles de caoba que hablaban de cierto refinamiento. La ciudad carecía de alumbrado público, cloacas o veredas; la iluminación nocturna dependía de faroles de papel o hierro con velas de sebo en las casas pobres, y mecheros de aceite de potro en las de los ricos. En vísperas del Congreso, las autoridades ordenaron limpiar las plazas y calles, que solían estar anegadas de basura, para dar una mejor imagen a los visitantes.

La ropa en San Miguel de Tucumán era un reflejo de la posición social. Los hombres de las clases altas, incluidos los congresales, vestían levitas, chaquetas largas de origen militar que se habían convertido en emblema de distinción. Estas se combinaban con pantalones ajustados, chalecos de seda, camisas de lino, medias de algodón o seda, y zapatos con hebillas de oro o plata. Los sombreros de pelo, a menudo de copa, completaban el atuendo, especialmente en actos solemnes como la misa del 10 de julio. Los colores oscuros, como el negro o el azul, dominaban, aunque los más jóvenes podían arriesgar tonos más claros para las fiestas.Las mujeres de la elite lucían faldas largas de muselina o algodón fino, blusas bordadas y rebozos, mantos que cubrían los hombros y a veces el rostro, siguiendo la tradición española. Los corsés, aunque incómodos, eran habituales entre las damas de sociedad y los peinados, recogidos con peinetas de carey o plata, añadían un toque de elegancia. En las clases populares, los hombres usaban ponchos de lana, camisas burdas, pantalones de cuero o tela gruesa, y sombreros de paja o fieltro. Las mujeres de estas clases vestían faldas de lana o algodón, blusas simples y mantillas, a menudo en colores claros para soportar el calor. Los niños, tanto ricos como pobres, llevaban ropa sencilla: camisas y pantalones cortos para los varones, faldas o vestidos para las niñas, a menudo heredados o remendados.Los niños de Tucumán en 1816 encontraban diversión en juegos simples pero llenos de vida. Corrían por las calles, jugaban a las escondidas entre carretas y árboles, o improvisaban figuras con palos y piedras en los patios. Los varones practicaban la taba, un juego de origen indígena que consistía en lanzar un hueso de vaca para apostar, o se entretenían con trompos y pelotas de trapo. Las niñas, educadas desde pequeñas para las tareas del hogar, cosían, bordaban o ayudaban a sus madres, pero también participaban en juegos colectivos, como rondas cantadas. Durante las fiestas patronales, como la de San Roque o la Virgen de la Merced, los niños se sumaban a las procesiones, a menudo con banderitas o pequeños disfraces que imitaban a los adultos.

Los adultos, por su parte, tenían diversiones marcadas por la religiosidad y el ritmo pausado de la vida colonial. Las noches se animaban con serenatas, esas “andas de música” que los jóvenes ofrecían bajo las ventanas, con guitarras y violines que llenaban el aire de melodías. Los bailes eran el corazón de la vida social, especialmente tras la Declaración de la Independencia. El 10 de julio, un gran baile en la casa de Francisca Bazán reunió a la elite tucumana y a los congresales. Según el historiador Paul Groussac, fue un “tumulto y revoltijo de luces y armonías”, con damas y caballeros danzando el cielito, un baile criollo lleno de zapateos, o el minué, más elegante y europeo. Las pulperías, unas diez en la ciudad, eran el refugio de las clases populares. Allí se jugaba al truco, se apostaba en partidas de naipes y se bebía vino o chicha, una bebida fermentada de maíz que alegraba las noches.En los hogares humildes, la dieta era más austera. El maíz era la base: mazamorra, locro sencillo o tortillas cocidas en fogones. La carne, cuando había, era charqui o cortes baratos, y las hortalizas, como papas y cebollas, se conseguían en los mercados locales. La chicha era la bebida predilecta, más barata que el vino, y el agua, a menudo escasa, se traía de aljibes o arroyos. Los esclavos comían lo que sobraba de las mesas de sus amos o raciones básicas de maíz y charqui, a veces acompañadas de hierbas silvestres.

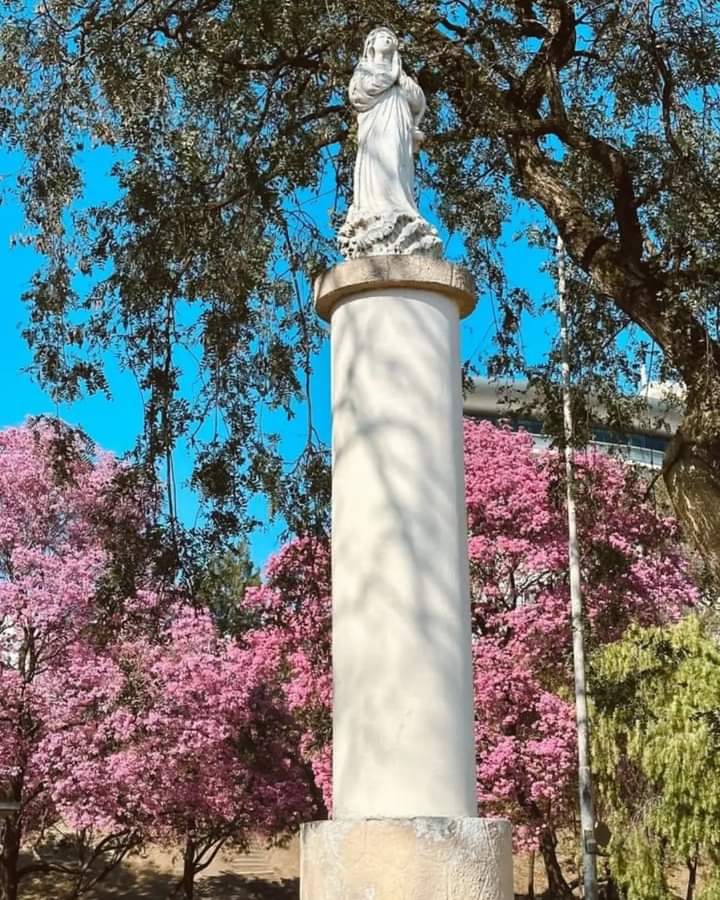

La religión era el pilar de la vida en San Miguel de Tucumán. El catolicismo, profesado por el 91,7% de la población, impregnaba cada aspecto del día a día, especialmente entre las mujeres, que asistían a misa diaria, rezaban novenas y participaban en procesiones. La ciudad contaba con varios templos importantes: la Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación, con su estilo colonial; la Iglesia y Convento de San Francisco, escenario de la misa solemne del 10 de julio; la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, hogar de la Virgen patrona; la Basílica del Santísimo Sacramento (Iglesia de Santo Domingo); y la parroquia de San Roque. Estos templos, sin bancos, obligaban a los fieles a llevar alfombritas o reclinatorios, una tarea común para los sirvientes y esclavos de las familias ricas. Las devociones más populares eran la Virgen de la Merced, proclamada Generala tras la Batalla de Tucumán de 1812, y San Roque, cuya fiesta el 16 de agosto atraía multitudes. La Fiesta de la Virgen de la Merced, el 24 de septiembre, era un evento central, al igual que la Semana Santa, con procesiones que llenaban las calles de cánticos y velas. El “Cristo de los Bazán”, una imagen venerada en la casa de Francisca Bazán, era llevado en procesión, un ritual que unía a la ciudad en un fervor compartido.El 9 de julio, mientras los congresales debatían en sesiones maratónicas, la ciudad vivía en un estado de expectación. Las sesiones eran a puertas cerradas, pero los rumores corrían por las pulperías y los patios. Al día siguiente, el 10 de julio, la Declaración de la Independencia desató una explosión de júbilo. Una procesión desde la Casa Histórica hasta la Iglesia de San Francisco, encabezada por el Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón, el presidente del Congreso Juan Serapio Laprida y el gobernador Bernabé Aráoz, reunió a la ciudad. Las tropas formaban una doble hilera, y el pueblo, apiñado en la plaza, gritaba vivas a la libertad. La misa solemne, oficiada por Pedro Ignacio Castro Barros, fue un momento de solemnidad que unió a ricos y pobres. El baile del 10 de julio fue el punto culminante. Las damas tucumanas, como Cornelia Muñecas y Teresa Gramajo, lucieron sus mejores galas, y los congresales, incluido Manuel Belgrano, se unieron a la fiesta al son del cielito y el minué. En las pulperías, los humildes brindaban con chicha, jugaban al truco y cantaban coplas patrióticas. La ciudad, acostumbrada a ser un punto de paso, se convirtió en el corazón de una nación naciente.

San Miguel de Tucumán en 1816 no era solo un puñado de casas de adobe y calles polvorientas. Era un pueblo vivo, devoto, diverso, que comía locro y mazamorra, que rezaba a la Virgen de la Merced, que bailaba cielitos y jugaba a la taba. El Congreso de Tucumán dio a sus habitantes un sentido de trascendencia, un orgullo que aún resuena en el apodo de “Cuna de la Independencia”. Aquel 9 de julio, mientras los congresales firmaban el acta, los tucumanos, desde los niños en las plazas hasta los ancianos en las iglesias, fueron parte de un momento que cambió la historia. En sus mesas, sus ropas, sus rezos y sus bailes, late el espíritu de un pueblo que, sin saberlo del todo, estaba forjando una patria.COMPARTIR:

Comentarios

Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!